当院の特色

フレイル外来

2024年11月からフレイル外来を開設いたしました。フレイルの評価、指導のみではなく、サルコペニアやロコモ(ロコモティブシンドローム)の評価も行います。

フレイルとは

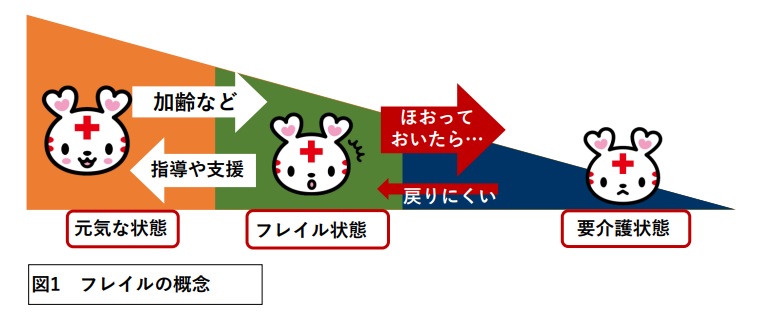

フレイルとは、加齢とともに、様々な体の部位や臓器などの能力が落ちることで、手術や感染症、怪我や事故などに対して、段々と抵抗する能力が落ちてきてしまい、要介護の前段階に至った状態を意味します。

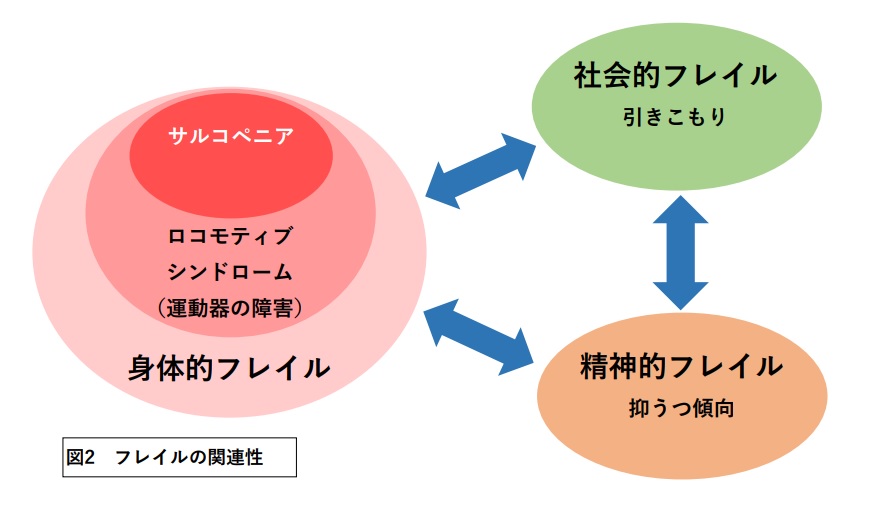

フレイルは、①身体的フレイル(骨、筋肉、運動機能、口腔機能など)、②精神・心理的フレイル(認知症、うつ病、無関心など)、③社会的フレイル(引きこもり、閉じこもり、社会的サービスの欠如など)の3つの種類があります。

フレイルの特徴として、様々な取り組みを行うことで、フレイルの状態から、元気な状態に戻る可能性があります。

サルコペニアとロコモ

サルコペニアとは、加齢による筋肉量の減少および筋力が低下している状態を指します。食事の量やバランスが悪くて栄養がよくないことも原因の一つと考えられています。また運動をあまりしない生活習慣などで筋肉量が減り、その結果、さらに運動量が減るという悪循環に陥ってしまい、サルコペニアはより進行してしまいます。

ロコモ(ロコモティブシンドローム)とは、年齢を重ねることにより、骨がもろくなったり、筋力が弱くなったり、関節や脊椎などの病気を発症したりすることで、運動機能が低下し、立ったり、歩いたりといった移動能力が低下した状態を指します。

サルコペニアはロコモの原因にも結果にもなりますし、ロコモが進行していくと身体的フレイルとなります。フレイル、サルコペニア、ロコモはお互いに関係しています。

フレイル外来ではどういったことをするの?

フレイル外来では、まず初めに、いくつかの問診票に答えていただきます。そして、各種検査、評価を行うことで、隠れている病気がないかどうか、食事のバランスはどうか、嚥下(水分や食べ物の飲み込み)はどうか、筋肉や骨の状態はどうか、生活環境はどうか、医療・介護・社会サービスはどうか、などの評価を行います。

検査としては(患者様によって行う検査は異なります)

身体測定、血液検査、尿検査、胸部レントゲン検査、骨密度測定、心電図、呼吸機能検査、ABI(足関節上腕血圧比;血管の詰まりや狭さの評価)などを行います。

栄養士、理学療法士、看護師で行う評価としては 、

①運動機能評価(理学療法士によって評価します。ロコモの評価を行います)

②体成分分析(体の筋肉の量、脂肪の量を評価します。サルコペニアの診断を行います)

③栄養評価(管理栄養士によって食事内容を評価します)

④嚥下評価(摂食嚥下障害認定看護師による評価を行います)

となります。

その結果を踏まえ、後日外来にて結果説明を行い、栄養、運動、嚥下などの指導を行い、自宅もしくは外来やデイサービスなどで訓練を行っていきます。その訓練の成果を数カ月後に再評価を行います(御希望によります)。

そういった指導、訓練、再評価などを行っていくことで、歳とともに弱っていくことを克服出来る可能性があります。

医師、看護師、理学療法士、栄養士、ソーシャルワーカー、医療事務とともにトータルで評価や指導、訓練などを行っていきます。また必要があれば、当院では対応が難しい場合には、他の病院やクリニック、診療所にも紹介させて頂きます。

もし心配なこと、気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

内視鏡検査

当院では上部消化管内視鏡検査(食道、胃、十二指腸を観察する検査)および大腸内視鏡検査を行っております。 上部消化管内視鏡検査は口からの検査(経口内視鏡)と鼻からの検査(経鼻内視鏡)を行っており、患者様と相談し方法を決めております。

“内視鏡検査はしんどいなぁ”という印象があると思います。特に大腸内視鏡検査では痛みが伴うイメージが強いのではないかと思います。大腸内視鏡検査は肛門から挿入し、大腸と小腸の境目まで入れていきます。

個人差はありますが、挿入時に大腸(特にS状結腸)が伸ばされることで、痛みが出てくることがあります。

その挿入時の痛みに対して提唱された“大腸軸保持短縮挿入法”はS状結腸を伸ばさずに腸を折りたたんでいくようなイメージで、痛みが少ない挿入法になります。

以前に常勤医として12年間勤めていた神戸赤十字病院で大腸軸保持短縮挿入法を研鑽して参りました。また拡大内視鏡を用いたpit pattern診断(大腸ポリープの表面の模様を拡大して観察する)の研修もしておりました。

当院でも軸保持短縮法にて挿入することで、出来るだけ患者様に苦痛を与えないように心がけております。

当院の大腸内視鏡検査では、拡大観察が可能な内視鏡を用いており、ポリープがあった場合にはpit pattern診断、NBI診断を行い、悪性なのか良性なのか、どれくらいの深さの病変なのかを判断し、切除についての治療戦略を立てていきます。

大腸ポリープの切除については、当院でも行っておりますが、もし合併症(出血や腸に穴が開くなど)のリスクが高い場合には、岡山赤十字病院消化器内科などへ紹介させて頂くこともあります。

上部消化管内視鏡検査、大腸内視鏡検査ともに、鎮静剤(うとうとするようなお薬)を用いることで、検査を楽に受けて頂くことも可能です。鎮静剤を使用後は、ふらつきが残ることもありますので、車やバイク、自転車の運転はできませんので、ご了承ください。

現在も非常勤医師して毎週水曜日に神戸赤十字病院にて内視鏡検査、手術を行っております。お腹の事で何か不安なことや、気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。

岡山赤十字玉野病院での内視鏡検査・治療のご案内

岡山赤十字玉野病院では、平成30 年4 月より積極的に内視鏡検査を行うようになりました。

必要に応じて、鎮静剤を用いた検査や入院での検査も行っております。また上部消化管内視鏡検査と大腸内視鏡検査を同日に行うこともしております。

内視鏡治療(大腸ポリープ切除など)についても岡山赤十字玉野病院で行っております。

また合併症などのリスクが高い場合には、岡山赤十字病院(本院)と連携して対応させて頂いております。

検査日

上部消化管内視鏡検査(経鼻・経口どちらでも可能です)

毎週月曜日・火曜日の午前中 (担当 横山)

第2、4木曜日の午前中 (担当 鶴見)

大腸内視鏡検査

主に月曜日、木曜日(火曜日、金曜日も行っております)

担当医師

岡山赤十字玉野病院 院長

横山 祐二

鶴見 哲也

専門外来についてはこちら

災害救護